Maurizio Lorber [*]

“Ho bisogno di questo cielo, di questa gente”

Arturo Rietti e i volti del mondo di ieri

Abstract

Arturo Rietti applied himself into the sketch drawings and there is no face or figure come out of his pen without a direct observation: in the "Galleria", at fencing, at the coffee house or among the train passangers; for everyone and for all there was always ready a notepad and a pencil. He portrayed the human being in his many aspects with the same carefulness with which he filled a lot of notebooks with notes and reflexions. More in detail these handwritten notes allow us to understand the sad and painful experience of Rietti who lived the years of fascism with suffering. It is evidence that these notes should be studied more carefully as a document of historical memoirs. On the artistic side, the melancholy charm of his portraits resides in being, in spite of himself, a survivor of the World of Yesterday (Die Welt von Gestern) sharply described by Stefan Zweig. It's no coincidence that he tooks shelter in old-fashioned painting often too much affected, typical of the Belle Époque period, and he firmly refused the Return to order (Ritorno all’ordine) endorsed by Margherita Sarfatti. The unsociable attitude which is typical of Rietti - Cesare Sofianopulo compared him to a bear - was in contrast with his graceful portraits swept away by the ruthless of the Short Twenty Century.

___________________

Testimonia il pittore Cesare Sofianopulo[1] di come Arturo Rietti, fin da giovane, fosse un giramondo inquieto che vagava di continuo, da una capitale all’altra, quasi l’Europa gli fosse troppo angusta e di come Trieste, al contempo, gli suscitasse sempre un’acuta nostalgia. Questa irrequietezza fu un tratto costante che mantenne fino all’età matura: «Incontrando il pittore, negli ultimi tempi, quando lo attirava a Trieste la nostalgia, per qualche settimana, tutt’al più due o tre mesi, ora venendo da Milano, ora da Parigi, ora da Firenze o da Strasburgo, non mai tranquillo, non mai in pace con sé stesso e con gli altri, sempre disturbato dai rumori che gli facevano cambiare alloggio ogni quindici giorni[2]».

Pur manifestando, già da giovane il suo sentire irredentista[3], è fiero del cosmopolitismo della sua città («Trieste non può essere "provinciale". Vi è nelle persone e nelle linee del paese un genere di bellezza grandioso che fa pensare all'antica Grecia, all'Egitto, all'India[4]») e in una delle sue rare dichiarazioni ufficiali confida al cronista Salvatore Sibilia di esprimere «tutto ciò che vi può essere di più triestino[5]».

Ancora molto giovane, in occasione di un soggiorno a San Giovanni Valdarno presso il fratello Riccardo, inizia a cimentarsi nel ritratto di contadini e operai, tanto che i poveri abitanti della zona divengono i soggetti sui quali esercitare il suo precoce talento di ritrattista. Sebbene non svolga un regolare percorso formativo, ma trascorra le giornate visitando quanti più luoghi possibili, passando da Firenze alle località più recondite della Toscana, trae da questa esperienza moltissime suggestioni.

In questo periodo i suoi modelli di riferimento sono, da un lato, le opere dei pittori triestini delle generazioni precedenti, in particolar modo la ritrattistica di Eugenio Scomparini e di Giuseppe Barison del quale ammirava soprattutto l’attenzione posta all’aspetto fisiognomico, dall'altro lato il soggetto di genere che si stava affermando in Italia e, in special modo, nella pittura centro italiana. A proposito ricordiamo come molti pittori toscani, nel 1889, siano presenti a Parigi in una sezione loro dedicata nella quale il “realismo” auspicato da Telemaco Signorini era declinato nei suoi diversi aspetti.

È questa pittura che stimola in Rietti l’interesse per i volti e per gli atteggiamenti della gente comune copiosamente testimoniato negli schizzi a carboncino e matita. Da qui deriva il suo talento di “scrutatore di uomini” che rimane una costante in tutto il dipanarsi della sua carriera pittorica.

Nel 1884, a ventuno anni, sostenuto dalla madre, riesce a iscriversi alla prestigiosa Accademia di Monaco, iniziando così a frequentare, sebbene in modo discontinuo, le lezioni di Franz von Defregger e del greco Nikolaus Gysis il quale, per aver probabilmente assecondato la sua predilezione ritrattistica, impresse un primo segno incisivo nella sua formazione pittorica. Furono molti, in quegli anni, gli artisti triestini che si recarono alla Akademie der Bildenden Künste di Monaco, come annota lo stesso Rietti, il 21 ottobre 1884, in un suo taccuino: «Carniel e Veruda, venuti a Monaco per studiare pittura, sono nell’Antikensaal».

Come scrisse Alisi, che Rietti e Veruda ebbe modo di conoscerli, «di ritorno a Trieste, nel 1890, il Rietti si trovò di fronte alle manifestazioni d’arte di un altro ingegno concittadino, Umberto Veruda, ben diverso da lui. I loro caratteri, la loro costituzione fisica, l’educazione, l’ambiente familiare nel quale erano cresciuti, le loro relazioni sociali, tutto era diverso. Vorrei che non mi si fraintenda se dico che il Veruda usciva dal popolo, mentre Rietti proveniva da quella borghesia benestante che si reputava quasi un’aristocrazia del fiorente emporio triestino[6]».

La caratteristica peculiare e costante di Arturo Rietti è la sua qualità di disegnatore accanito tanto che non vi è volto o figura che egli non abbia riprodotto. Questa frenesia, che si manifesta nella miriade di schizzi realizzati dall’artista e dei quali vi è ancora notevole testimonianza, è comune nella formazione di quei pittori che hanno dato vita alla cosiddetta civiltà del ritratto triestino, la cui piena consapevolezza e riconoscibilità si evidenzia a partire dai primi anni Ottanta dell’Ottocento, come si rileva nella Storia del Circolo di Trieste di Carlo Wostry[7].

Gli artisti triestini, guidati dai pittori Giuseppe Lorenzo Gatteri ed Eugenio Scomparini, compresero come, all’interno di una società mercantile che accresceva le sue ricchezze e che si stava imponendo in città, il ritratto fosse il genere pittorico che meglio rispondeva ad una concreta e remunerativa richiesta di mercato. Per attuare al meglio i rapporti fra i committenti e gli artisti e per conferire il giusto valore ai secondi, era necessario saldare a filo doppio il Circolo Artistico Triestino con una prestigiosa istituzione cittadina: il Museo Revoltella.

Ciò che accomuna, pur nella loro eterogeneità, gli artisti giuliani è il loro percorso formativo che prevede, alle volte, la frequentazione dell'ambiente viennese ma, più sovente, quella dell’accademia di Monaco e delle sue esposizioni. Fra il 1880 e il 1900 l'Accademia di belle arti di Monaco accolse, oltre a Rietti nel 1884, Fittke nel 1893 e Parin nel 1894[8], la gran parte dei più noti artisti conterranei: Giuseppe Barison, Umberto Veruda, Carlo Wostry, Isidoro Grünhut e quelli della generazione successiva: Bruno Croatto, Marcello Dudovich, Glauco Cambon, Argio Orell ed ancora, nel 1910, Cesare Sofianopulo.

L’indagine e l’introspezione psicologica di questa “scuola” ritrattistica non è tuttavia dipendente dalle teorie freudiane, né attribuibile ad uno sfuggente “spirito del tempo”, bensì trova le sue origini nell’ambito monacense e nell’opera e nelle teorizzazioni di Max Liebermann. Tale approccio innovativo, che non si limita al solo genere ritrattistico, è debitore della pittura francese verso la quale, dal 1869, Monaco manifesta il suo interesse grazie ad alcune esposizioni di Troyon, Corot, Millet e Courbet. È da questi stimoli visivi che ebbe origine il cosiddetto Leibl-Kreis al quale aderirono due pittori che potremo accostare in particolar modo ad Arturo Fittke: Wilhelm Trübner e Hans Thoma.

Ma fu comunque il berlinese Max Liebermann a divenire uno dei riferimenti fondamentali per il rinnovamento pittorico della pittura di area tedesca dalla fine secolo. Anche attraverso il suo testo più noto, Die Phantasie in der Malerei[9], possiamo comprendere quali fossero le problematiche formali rilevanti per i ritrattisti triestini nati nella seconda metà dell’Ottocento. Il cuore del testo di Liebermann propone una teoria secondo la quale, per trasporre efficacemente sulla tela la vera personalità dell’effigiato, non basta riprodurne le fattezze ma è necessario coglierne l’interiorità, al di là delle apparenze. Proprio per tale motivo il ritratto può consistere anche in pochi tratti, sufficienti però a carpire l’anima del soggetto. Per Liebermann quindi la capacità non sarebbe quella di riprodurre l’espressione individuale, così come riteneva Franz von Lembach, ma di porre in atto un’empatia ben più profonda con il personaggio e di trasporla sulla tela, superando la raffinatezza esecutiva dei pittori ottocenteschi che avevano in Wilhelm Leibl il loro più illustre rappresentante. Come scrisse Rietti nel 1918: «se il ritratto non rivela una verità segreta, profonda, dell’anima del soggetto, non è poesia[10]».

L’aver fatto propria tale concezione ritrattistica costituì l’imprinting comune dei pittori triestini e, al contempo, il loro limite. Ciò toccò in particolar modo Rietti, Fittke e Parin, tanto che il primo, con caparbio anacronismo, ancora nel 1932 scrisse che la strada maestra era stata tracciata da Manet, Degas e Liebermann[11] e che a questi artisti bisognava attenersi. E così Gino Parin che, nel 1926 - a cinquant’anni - mentre esegue un autoritratto annota come in esso sia possibile scorgere i diversi e molteplici stati d’animo che lo inquietano: «Parla - il quadro - di ferro, di fiamma, di desideri, di tormenti, di rassegnazione, di ribellione». Scrutando questo ritratto non ancora terminato afferma: «È un ritratto completo» dandoci così la possibilità di comprendere come, secondo questo ideale pittorico, il dipinto possa dirsi terminato nel momento in cui è in grado di catturare “l’essenza profonda” di un volto.

In Rietti e Parin questa abilità viene sostenuta anche da un apprendistato di caricaturisti; non una semplice conoscenza diretta del caricaturismo in voga a Monaco - a tal proposito l’esempio più noto è la rivista satirica Simplicissimus - bensì una pratica formativa utile per chiunque voglia cogliere in pochi tratti, con una sintesi di poche linee, l’essenza di un personaggio. Era questa una sorta di scorciatoia obbligata per impadronirsi di quella capacità richiamata non solo da Liebermann ma alla quale si riferiva anche il recensore della rivista Kunstchronik quando, nel 1906, a proposito di Gino Parin scrisse che è in grado «nel disegnare un ritratto dove raffinatezza tecnica e bellezza sono al servizio della rappresentazione essenziale della personalità».[12]

Arturo Rietti, Al caffè, schizzo a matita su carta, coll. Allianz Spa - Pinacoteca Lloyd Adriatico, Trieste

In Rietti pertanto la caratteristica specifica risiede nella sua qualità di disegnatore accanito, tanto che non vi è volto o figura che egli non abbia riprodotto: in "Galleria", alla scherma - sport che praticò a lungo - al caffè, in treno; per tutti e per tutto vi erano sempre pronti un taccuino e una matita. Tratteggia il genere umano nelle sue molteplici sfaccettature con la stessa acribia con la quale riempie decine di quaderni con note e riflessioni di ogni tipo.

È una pratica che riscontriamo in tutti i pittori di ambito monacense, così i disegni di Arturo Fittke, di Liebermann e di Adolf von Menzel non sono molto diversi: veri e propri appunti visivi di persone comuni colte mentre leggono il giornale, giocano a carte o sono assorte nei loro pensieri.

Questi bozzetti realizzati “a getto continuo”, conservati a centinaia nonostante le inevitabili perdite, costituiscono una pratica che permetteva di familiarizzare con le fisionomie e le espressioni naturali, affatto diverse dalla posa del ritratto accademico.

Adolph von Menzel, Uomini e donne in carrozza ferroviaria, schizzo a matita in un taccuino di disegni, 1853-1854, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett

Arturo Rietti, In treno, acquarello su carta da lettera, 1888, coll. Allianz Spa - Pinacoteca Lloyd Adriatico, Trieste

È sufficiente raffrontare questi schizzi con quelli di Max Liebermann o di Adolf von Menzel, per citare soltanto due degli artisti più ammirati a Monaco dai giovani pittori, per rendersi conto che l’arte di cogliere l’essenza di una personalità passava attraverso la capacità di osservare tenendo una matita in mano.

Ma l’ambiente monacense si ravvisa soprattutto nella prima produzione ritrattistica di Arturo Rietti, anche attraverso episodi che ne evidenziano un talento che rimarrà purtroppo parzialmente inespresso.

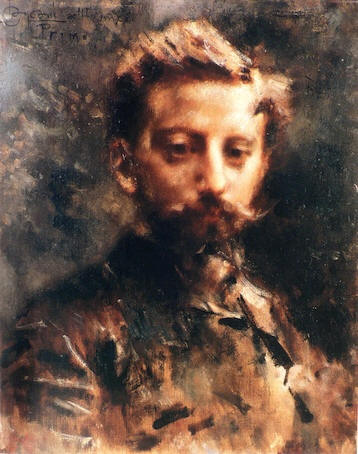

Arturo Rietti, Ritratto maschile (forse Silvio Benco) con l'annotazione “iniziato nel 1895”, collezione privata

Silvio Benco, particolare da una fotografia del 1899 (Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste)

Franz Von Stuck, Il guardiano del paradiso, Monaco, Museo Villa Stuck

È il caso di un pastello giovanile, citato da Arturo Nathan, che probabilmente ritrae Silvio Benco quand’era giovane[13] - e che appare di una modernità sconcertante. L’idea di sfruttare una luce abbagliante che splende alle spalle dell’effigiato sfumandone i contorni ha, non a caso, un antecedente di grande effetto nella figura monumentale del Guardiano del paradiso di Franz von Stuck. Questa soluzione luministica adattata al ritratto intimista verrà abbandonata da Rietti ma ripresa da un altro ritrattista triestino: Gino Parin[14].

Le soluzioni crepitanti di colore e di scuri inquietanti avevano destato grande impressione anche in Ludwig Hevesi, il noto critico di origine ungherese che costituiva una delle voci più autorevoli dell’arte contemporanea a Vienna, tanto che commentando le opere di Arturo Rietti esposte alla galleria Miethke nel 1903 così si esprimeva: «Rietti ha tanto sangue nero che anche se dipinge di bianco, resta un certo sapore di fuliggine. Naturalmente quello piacevole, comune anche a Velasquez e a Goya. Egli è superlativamente colorista, ed il più esperto. Bisogna vedere come crea i suoi insiemi bruno-grigi, con toni polverizzati che sembrano dello sporco ed invece danno effetti di luce e di nitore. Egli vi mescola minime dosi di scoppiettante veleno, fuggevoli lampi di azzurro, di rosso, di giallo e di verde; questi vi lampeggiano e brillano energeticamente tra i veli delle tinte neutre; si potrebbe chiamarlo un pittore brillante».

Ma per definire la maniera sviluppata da Arturo Rietti non è sufficiente il rimando alla pittura tedesca, tanto che lo stesso Hevesi, informatissimo, individua l’altra fonte visiva determinante per lo stile dell’artista triestino: «L’artista, fin troppo modesto, è da lungo tempo conosciuto dai viennesi, dal tempo di certi pastelli con toni neri, piccanti, nei quali si mescolava una eleganza prettamente italiana e con in più il merito di un carattere assoluto […] La sua pittura mi ricordava molto la plastica del russo - milanese Troubetzkoy, ed invero si è saputo che i due artisti sono amici intimi[15]».

È proprio attraverso questo legame d’amicizia con Paul Troubetzkoy che Rietti, oltre ad affinare un modello formale originale, rafforza la sua brillante carriera di ritrattista, cosicché i due artisti più volte lavorano con gli stessi committenti: Teresa Junk Garbagnati, Gabriele D’Annunzio, Rembrandt Bugatti, Carlo Lamberti, Arturo Toscanini, Giacomo Puccini.

Se a Monaco di Baviera Rietti conobbe e apprezzò, anche tramite Max Liebermann, il rinnovamento pittorico espresso dagli autori tedeschi della fine del secolo, la sua seconda componente stilistica scaturisce dall’incontro con la pittura milanese avvenuta a partire dal 1887[16]. A proposito sono significativi i rapporti che ha modo di instaurare con i pittori Mosé Bianchi, Pompeo Mariani e Ambrogio Alciati, Luigi Conconi, nonché l’amicizia che strinse con il pittore Emilio Gola e con il già citato scultore Paul Troubetzkoy. Per Arturo Rietti questi incontri saranno parte di un'evoluzione fondamentale nella sua pratica pittorica: l'adozione di una tecnica a lui estremamente congeniale: il pastello[17]. Assecondando la sua passione per il bozzetto rapido, eseguito di getto, il pastello divenne lo strumento espressivo più adeguato attraverso il quale acquisire una propria cifra stilistica che gli consentì di sviluppare quella tecnica che andava ormai affinando fin dalla fine degli anni Ottanta[18].

Raffaello Giolli, che negli anni Venti aveva redatto due brevi monografie proprio su Emilio Gola e Paul Troubetzkoy, nel 1925 dedica a Rietti un’attenta disamina delle opere presenti nella mostra[19] forse più importante dell’artista triestino che venne allestita alla "Galleria Pesaro" di Milano, ove espone assieme ad Arturo Mancini. In questa mostra emerge in maniera ormai matura lo “stile Rietti” fatto di esecuzioni rapide, prodotte a getto continuo che divennero per l’artista una rete dalla quale non riuscì più a divincolarsi[20]. Tanti sono i ritratti realizzati da Rietti e conservati in moltissime collezioni private italiane e straniere, ed il numero è così strabiliante che lo stesso Antonio Alisi[21], in un testo commemorativo, si chiede: «Quanti ritratti ha dipinto Rietti per le famiglie benestanti di Trieste, quanti altrove?».

A tale proposito ricordiamo che egli realizzò almeno due opere raffiguranti Livia Veneziani con un tratto che poneva in evidenza la sua matriarcale serenità e fu proprio lo stesso pittore, amico di famiglia, a soprannominare “Madonna serenità” la moglie di Svevo, denominazione questa che sembra divertisse molto James Joyce[22]. E poiché, come scrisse il pittore Arturo Nathan: «questo pittore ha fatto il ritratto di tutte, o quasi tutte, le persone che lo frequentavano[23]» non è improbabile che un dipinto colga di getto proprio lo scrittore irlandese. Purtroppo non datato, in basso a destra riporta una nota interessante seppure imperscrutabile: “quasi con pochi segni”. Posto che si tratti di Joyce, il dipinto potrebbe risalire all’ultimo anno di presenza dello scrittore a Trieste e preludere agli anni Venti, un periodo mesto per il pittore triestino.

Arturo Rietti Ritratto d'uomo (forse James Joyce), collezione privata, firmato in basso a sinistra A. Rietti e con una annotazione sulla sinistra: “quasi con pochi segni”.

James Joyce, foto di Berenice Abbott, 1928

Luigi Conconi, Ritratto di Primo Levi, 1880, Milano, Galleria d’Arte Moderna

Arturo Rietti, Ritratto del pittore Achille Cattaneo, ubicazione sconosciuta

Costretto a prendere atto che l’arte in Italia non è più quella della Belle Epoque, deve confrontarsi con espressioni figurative che non capisce e delle quali gli sfugge completamente il significato. Le sue personali annotazioni e riflessioni sull’arte non possono mai essere disgiunte dall’amarezza per un regime che non tollerava fin dai suoi esordi, al quale invece molti artisti, per diverse ragioni, si accostarono («Le parentele del Male. Da Gabriele D’annunzio a Bistolfi, fino a Mestrovich, a Previati a Wildt ![24]»).

Non è possibile sottacere l’aspetto politico che sembra, a tratti, rendere la sua pittura più torva, pastosa, meno briosa e “piccante” come direbbe Hevesi. Scrive in un taccuino del 1925: «Tutto nel fascismo è di cattivo gusto, il saluto romano, l’inno (giovinezza, giovinezza) la nappina del berretto, l’intera uniforme, il frasario (!), l’arte, se pure può chiamarsi così (con relativa critica entusiastica della Sarfatti), la pretenziosità dell’invadenza, tutto insomma[25]». Rietti comunque non si asteneva dal manifestare, anche pubblicamente, le sue opinioni: «Egli a Milano esprimeva liberamente le sue liberali opinioni politiche, in Galleria, ad alta voce, e perciò pochi avevano il coraggio di accompagnarsi con lui[26]».

Sebbene pratichi una pittura passatista, in un panorama figurativo totalmente mutato, paradossalmente le commissioni non vengono comunque a mancargli. Se gli ambiti espositivi erano riservati agli artisti d’avanguardia, i salotti delle case patrizie richiedevano ancora dipinti tradizionali. Ne dà conferma la penna sofisticata ed acuta di Leonardo Borgese, in occasione della mostra commemorativa alla “Galleria Gussoni” di Milano del 1948: «Maturo e vecchio trovava lavoro negli ambienti aristocratici e industriali; gli ambienti artistici ufficiali erano occupati da altri pittori, che con l’arte di Rietti non avevano assolutamente nulla di comune». I suoi ritratti sono infatti «molto somiglianti; discreti di tono tanto nel colore quanto nella psicologia; non sfacciatamente adulatori e d’altronde non sgradevolmente sinceri. Adatti veramente alla penombra confortevole delle vecchie case patrizie e borghesi [...] Tecnicamente trattava il pastello come forse oggi nessuno più sa. Spiritualmente aveva il dono di rendere nobile qualsiasi volto, o almeno di illuminare le parti nobili che ogni pur mediocre viso riserva. Dava una malinconia contenuta e attraente. Con poca polvere colorata ci riusciva benissimo[27]».

Anche la vena naturalista che, fin dai tempi giovanili in Valdarno, aveva manifestato ritraendo quelle figure popolari che, ai suoi occhi, rappresentavano la parte più genuina di una popolazione, si tinse d’amarezza: «La mia simpatia per i contadini sloveni (suggerita dal sentimento della bellezza) irrita i triestini, i “liberali” di 10 anni fa[28]». Possiamo immaginare lo scoramento di Arturo Rietti allorquando, il 18 settembre 1938, nella sua Trieste, furono annunciate pubblicamente da Benito Mussolini le leggi razziali.

I taccuini di Rietti sono essi stessi un ritratto amaro e doloroso di un uomo che visse gli anni del fascismo con sofferenza e che andrebbero riesaminati con maggior attenzione quale documento di memorialistica storica. Soltanto a titolo di esempio riportiamo alcune riflessioni che appaiono nei suoi quaderni, fedeli compagni di tutta la sua esistenza: «non gli ebrei, ma il nome “ebreo” si deve abolire[29]». Crudelmente ferito da un fascicolo de “La Difesa della Razza” che gli capita di leggere («Avevo sentito dire che dalla Germania erano arrivati dei consiglieri mandati da Hitler al suo amico Mussolini. Ecco i primi effetti»), nel novembre 1939 annota: «Sempre più solo, sempre più solo di mano in mano che mi vado accorgendo dell’immensa stupidità degli uomini e della loro viltà». Nel medesimo taccuino commenta indignato una notizia apparsa sul quotidiano triestino: «Nel “Piccolo” 2 processi per reato di mancata denuncia di appartenere alla razza ebraica (15 giorni di carcere, 1000 £ di multa). Dottore tale legge è un reato, un infame reato, non il disobbedire a tali leggi».

Gli effetti esiziali dell’annuncio in piazza Unità delle leggi razziali (18 settembre 1938) si colgono anche nelle vignette popolari di “Marameo” (Trieste, 4 novembre 1938)

Con l’animo esacerbato dagli eventi che incalzano, furente annota in una pagina nel 1940: «Io non sono suddito italiano, poiché fortunatamente ho mantenuto la nazionalità di mio padre, greco, ma nato a Trieste e vissuto quasi sempre in Italia, nutrito d’idee italiane e di studi italiani, mi sono sentito italiano finora, ossia fino all’avvento del fascismo[30]».

Sebbene si sentisse straniero in patria fin dagli anni giovanili, nel momento in cui la storia dispiegò il suo volto più atroce e violento questo sentimento si acuì. La vicenda biografica travalica quindi il percorso artistico e manifesta quelle profonde lacerazioni che, in quegli anni, toccarono molti italiani e che l’artista triestino visse sulla propria pelle da testimone indignato. Come scrisse Norberto Bobbio molti anni dopo[31]: «Troppo difficile spiegare ai giovani di oggi che in un regime di dittatura, non essendo fascisti [...] occorreva fare dei compromessi per sopravvivere [...] Dico “abbiamo”, perché chiunque abbia svolto una qualsiasi professione [...] ha dovuto adattarsi [...] Ci sono pur stati coloro che non hanno fatto compromessi». Arturo Rietti fu sicuramente tra questi ed anzi mantenne sempre la convinzione che molti italiani, francesi e tedeschi non aderirono alle semplificazioni della propaganda politica. Così infatti scriveva nel 1940: «Quanto durerà ancora questo equivoco? Questo sciagurato equivoco? I disonesti che governano, e i loro disonesti servi, i giornalisti lo mantengono con ogni mezzo perché ad essi conviene. E la folla, il gregge si lascia infinocchiare. Ma non vi è nessun uomo capace di pensare che non sappia che quando si dice Germania, Italia non si tratta del popolo tedesco, del popolo italiano. Ora, sotto il comando del disonesto Pétain, unito al disonesto Laval, anche il nome della Francia viene calunniato[32]».

Gli anni dell’affermazione populista del fascismo accentuarono in Rietti il temperamento scontroso e acuirono la sua incapacità di assecondare il compromesso che la vita impone a coloro i quali desiderano affermarsi o, più semplicemente, fingere di non vedere per vivere più serenamente.

Si rifugia quindi in una pittura spesso facile e talvolta leziosa superata, nel suo brio Belle Epoque, dal Ritorno all’ordine decantato da Margherita Sarfatti, senza prendere in assoluta considerazione cubismi e futurismi. Ma il fascino melanconico che mantengono ancor oggi i suoi ritratti risiede proprio nell’essere stato, suo malgrado, sopravvissuto a quel Mondo di ieri (Die Welt von Gestern) descritto acutamente da Stefan Zweig: la Mitteleuropa.

Egli fu soprattutto una contraddizione vivente poiché l’aspetto burbero che lo caratterizzava – tanto che Cesare Sofianopulo lo paragonava ad un orso – si scioglieva in un mondo d’immagini delicate che vennero travolte dalla locomotiva impietosa del Secolo breve[33].

[*] autore della monografia “ Arturo Rietti ” - Fondazione CRTrieste, 2008

Note

[1] C. Sofianopulo, Originalità di Arturo Rietti. Ritratto di un ritrattista vegetariano che mangiava bistecche, in “Messaggero Veneto”, 2 febbraio 1950. Il titolo è una citazione da un appunto di Arturo Rietti scritto in occasione di uno dei tanti ritorni nella sua amata città natale. «Hotel Savoia Trieste. Vedo una bella armonia di tetti. Perché non ho vissuto nei luoghi che amo? Ho bisogno di questo cielo, di questa gente. La suprema tristezza è forse il principio della Verità. La vita non è che una preparazione alla morte» (da un taccuino del 1924, Archivio eredi Rietti).

[2] S. Benco, Ricordo del pittore Arturo Rietti, in “La Fiera Letteraria”, 27 giugno 1946.

[3] Già nel 1882 annota su di una pagina del diario «Intanto una cosa mi propongo: studiare la storia di Trieste e d’Italia, coscienziosamente, animato dallo spirito di patria, dalla speranza di giovare Trieste in qualche modo; e già sto immaginando, per cominciare, un giornale coraggioso. Si potrebbe renderlo ameno con articoli letterari, perché fosse più facilmente accetto in Italia, e notizie d’ogni genere su Trieste, rendendola meglio nota che non sia ora agli italiani. Gli scritti caldi e violenti dovrebbero essere appoggiati da seri articoli storici» (Appunto da un taccuino del 1882, probabilmente perduto, riportato in A. Viezzoli, Arturo Rietti, tesi di laurea, Università di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore prof. Roberto Salvini, a.a. 1957-1958).

[4] Riflessione datata 1920 in Pensieri sull’arte di Arturo Rietti, in “L’Arte”, gennaio- marzo, vol. XXIII, anno LVII, 1958 p. 48.

[5] S. Benco, introduzione, in S. SIBILIA, Pittori e scultori di Trieste, Milano, L’Eroica 1922 (ed. cons. Trieste, 1993, p. 6). Un breve accenno biografico di Arturo Rietti ci permette di comprendere, seppur parzialmente, il contesto nel quale trascorse la sua infanzia il pittore. Egli nacque a Trieste il 3 marzo 1863 da Alessandro Riettis, commerciante greco di Zante di fede ebraica, ed Elena Laudi, appartenente ad una agiata famiglia triestina anch’essa di origine ebraica. È l’ultimogenito di una famiglia, diremmo oggi, multietnica; in grado di conversare correntemente, fin da giovane, in tedesco e in francese grazie a quella tipica formazione della borghesia imprenditoriale dell’impero. Per i dettagli biografici e la formazione di Arturo Rietti mi permetto di citare il volume monografico realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste: M. Lorber, Arturo Rietti, Trieste, Collana d’Arte CRTrieste, 2008.

[6] A. ALISI, Arturo Rietti (1863-1943), in “La Porta Orientale”, anno XX, 1950, p. 47: pp. 43-50.

[7] C. Wostry, Storia del Circolo Artistico di Trieste, Udine, Le Panarie, 1934.

[8] Le esposizioni internazionali del Glaspalast di Monaco, ambiente privilegiato per l'attività artistica del centro Europa nella seconda metà dell'Ottocento, la cui realtà espositiva era ben nota agli artisti triestini, fu il modello al quale si ispirò l’iniziativa della Mostra internazionale del 1895, la prima delle Biennali veneziane (M. Mimita Lamberti, Le mostre internazionali di Venezia, in Storia dell'arte italiana, vol. VII, Torino, Einaudi, 1979, pp. 100-122).

[9] M. Liebermann, Die Phantasie in der Malerei, Berlin, Bruno Cassirer, 1916.

[10] Pensieri sull’arte di Arturo Rietti, in “L’Arte”, gennaio-marzo, vol. XXIII, anno LVII, 1958, p. 47.

[11] Come si desume da un taccuino di appunti datato 1932 (Archivio Rietti).

[12] Citato in C. Ragazzoni, Gino Parin, op. cit., p. 47, n. 52 e sul ritratto specificatamente p. 257.

[13] Colgo l’occasione per ringraziare Enrico Lucchese per avermi segnalato il dipinto e alcune lettere di Arturo Nathan, trascritte da Andrea Del Ben, nelle quali si fa accenno ad Arturo Rietti. Il mio ringraziamento va anche alla cortese disponibilità del collezionista che si è premurato di inviarmi la foto. Un paio di lettere di Arturo Nathan a Carlo Sbisà potrebbero fornire una traccia per l’identificazione dell’effigiato: «Mi ha molto interessato quello che mi hai scritto in merito a certi lavori esposti alla galleria Trieste (mostra dell’800). Sarei assai contento di poter vedere il pastello giovanile di Rietti. Anch’io propendo a credere che si tratti di una testa rappresentante Silvio Benco quand’era giovane» (lettera datata 11 febbraio[c. 1r] 24, Trieste, archivio Mirella Schott Sbisà).

[14] Non a caso Silvio Benco, in occasione della V Esposizione Biennale al Padiglione comunale d’Arte al Giardino Pubblico di Trieste, pose in evidenza la loro affinità cfr. “Il Piccolo della Sera”, 14 settembre 1926.

[15] Recensione apparsa sulla "Fremdenblatt" del 5 aprile 1903 in occasione della Mostra alla Galleria Miethke di Vienna. Karl Stern, sul “Wiener Extrablatt”, a proposito di un ritratto maschile, esposto alla sala Miethke, descrive dettagliatamente lo stile evocativo del pastello di Rietti: «Ancora una parola sulla maniera dell’artista di trattare i dettagli, maniera che consiste soltanto nell’accennarli. Qui, per esempio, abbiamo lo splendido ritratto del signor I. E. Il signore porta gli occhiali. Ma lo vedono soltanto quelli che osservano il ritratto da una certa distanza. Da vicino non c’è che una striscia nera, irregolare, appena percettibile, al lato sinistro della radice del naso. Dove sono gli occhiali? Si proiettano unicamente nel cervello dell’osservatore, secondo quanto vuole il suggestivo accenno dell’artista» (K. Stern, in “Wiener Extrablatt”, 23 marzo 1903 (trad. it. “Il Piccolo della Sera”, 26 marzo 1903).

[16] Per una contestualizzazione delle diverse personalità artistiche che afferiscono alla Scapigliatura lombarda si rimanda al catalogo della mostra a cura di Annie-Paule Quinsac, Scapigliatura, Milano, 2009.

[17] Quando, nel 1887, inizia a proporsi anche a Milano, ove espone alla Permanente, sul “Corriere della Sera” viene definito un «triestino toscanizzato vivente ora nell’ambito milanese». Sebbene l’artista non vi risieda stabilmente è evidente che i suoi contatti sono già così fecondi da farne un figlio adottivo cfr. M. Lorber, Arturo Rietti, op. cit. p. 23.

[18] La sua è in realtà una tecnica mista che mantiene intatto il segno grafico del pastello associato a quello pittorico della tempera; Arturo Rietti ottiene così un insieme inscindibile di grande efficacia che esalta appieno le potenzialità che gli erano proprie sul piano della forma e alle quali, in buona sostanza, rimase fedele fino alla fine. Va posto in evidenza che agli esordi gli è propria la sperimentazione di tecniche diverse, e le prime prove a pastello risalgono agli anni monacensi quando si avvicina alla tecnica utilizzata pure da Hugo von Habermann, pittore grazie al quale il giovane Rietti entra in contatto con Franz von Lembach. Le fonti per queste preziose informazioni sono una lettera che gli fu inviata dal pittore Hugo von Habermann (Monaco, 6 giugno 1907) e le annotazioni presenti nel taccuino monacense del 1884 riferibili al mese di novembre (Roma, Archivio Rietti).

[19] Si tratta della mostra allestita nel 1925 alla “Galleria Pesaro” di Milano, nella quale espose, assieme ad Antonio Mancini, 44 dipinti ad olio, 18 pastelli, 17 autoritratti e 7 disegni (“Corriere della Sera” il 15 febbraio 1925).

[20] «Ritratto. La pecca del ritratto sta in questo: che si deve fare anche quando si vorrebbe fare altro, e che deve piacere al padrone e alla serva, e deve piacere subito», da un taccuino di appunti di Arturo Rietti datato 1920 (Archivio Rietti).

[21] A. Alisi, Arturo Rietti (1863-1943), in “La Porta Orientale”, anno XX, n. 1-2, gennaio-febbraio 1950, pp. 43-50: p. 46.

[22] F. PACI, Vita e opere di James Joyce, Bari, Laterza, 1968, p. 192

[23] «Caro Carlo, La tua lettera del 29 agosto mi giunse solamente ieri. Da qualche tempo la posta giunge quì [sic] con ritardo. Io vedrei volentieri la collezione di quadri di Benco e forse, quando avrò potuto ritornare [sic] a Trieste, mi sarà possibile vederla. Io credevo che Rietti gli avesse fatto più volte il ritratto, perché in gioventù erano spesso assieme; invece tu mi scrivi che Benco afferma di non avere mai posato per Rietti. Ciò è strano perché questo pittore ha fatto il ritratto di tutte, o quasi tutte, le persone che lo frequentavano» (lettera datata 8 settembre, [c. 1r] 26[matita], Trieste, archivio Mirella Schott Sbisà). Lettera segnalatami da Enrico Lucchese e trascritta da Andrea Del Ben.

[24] Taccuino di appunti non datato (Archivio Rietti).

[25] Taccuino di appunti, 1925 (Archivio Rietti)

[26] C. Sofianopulo, L’orso dei salotti dipingeva belle donne, in “Messaggero Veneto”, 15 febbraio 1949.

[27] L. Borgese, L’orso dei salotti dipingeva belle dame, in “Corriere della Sera”, 21 ottobre 1948.

[28] Taccuino di appunti, 1920 (Archivio Rietti).

[29] Taccuino di appunti datato 1941 (Archivio Rietti).

[30] Taccuino di appunti datato 1940 (archivio Rietti). «Posso anche assicurare con tutta certezza ch’egli fin all’anno 1940 aveva un passaporto di cittadinanza greca» (C. Sofianopulo, Originalità di Arturo Rietti..., op. cit.).

[31] Lettera inviata da Torino a Danilo Zolo il 7 luglio 1992, ora in N. Bobbio, L’alito della Libertà, Milano, Feltrinelli, 2008.

[32] Taccuino di appunti datato 1940 (Archivio Rietti).

[33] E. Hobsbawn, The Age of Extremes: The Short Twenty Century, 1914-1991, London, M. Joseph, 1994, trad. it. Il Secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Milano, Rizzoli, 1995.