Cristina Benussi

La letteratura triestina al tempo di Rietti

Abstract

The article gives an overview on the culture of Trieste at the time of the painter Arturo Rietti.

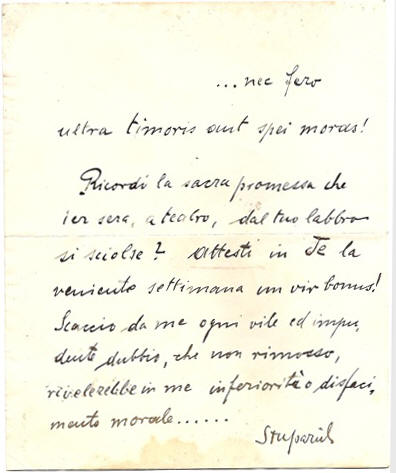

Biglietto senza data di Giani Stuparich ad Arturo Rietti (fronte e retro). Roma, Archivio Rietti

Di padre greco e di madre triestina, che avevano in comune l'origine ebraica, Arturo Rietti sembra incarnare il paradigma di quel cosmopolitismo sette-ottocentesco di cui la città conserva ancora il mito.

Appartenente alla buona borghesia commerciale, è vissuto negli stessi anni di Svevo, sopravvivendogli di un quindicennio, e facendo a tempo a formarsi in quel mosaico culturale aperto a tensioni diverse, che permettevano la compresenza di simpatie irredentistiche e di immersione proficua nella civiltà asburgica. Tra l'acquisizione di una retorica patriottica e insieme l'attenzione verso una cultura mitteleuropea, tra questi larghi e fluidi confini, trovava dunque rifugio una borghesia operativa ed attenta eminentemente ai suoi traffici. Se poeti come Adolfo Leghissa o Riccardo Pitteri continuavano ad essere cantori in versi carduccian/ dannunziani di una romanità e latinità di cui riappropriarsi, e cara fin dai tempi di Rossetti e del suo «Archeografo», altri cominciavano a mettere in dubbio proprio quelle virtù risorgimentali borghesi dell'intraprendenza, della forza, nonché della coesione familiare care ai ceti dirigenti. L'operosità di mercanti e uomini d'affari come erano stati i vari Pasquale Revoltella, Karl Ludwig von Bruck, Guglielmo Sartorio, e tanti altri che avevano reso Trieste polmone dell'economia asburgica, agli occhi di alcuni scrittori mostravano i primi segni di quell'involuzione che avrebbe portato alla guerra. Svevo ne metteva precocemente in dubbio i presupposti, scrivendo Una vita (1892), romanzo interprete del disagio nei confronti di una civiltà patriarcale, con tutti i valori che essa comporta, e nello stesso tempo della difficoltà a rinunciare alle sue comode blandizie. Teso tra Darwin e Schopenhauer lo scrittore d'origine ebraica scopriva che il destino dell'uomo si gioca nello scontro tra le sue due possibili opzioni fisico-caratteriali, lottatore o sognatore, e nella sua capacità di vivere un'esistenza sganciata dai valori borghesi correnti. Quando scriveva Senilità (1898) pensava davvero che l'avvento di una cultura moderna e industriale, spregiudicata e onnivora, avesse messo fuori gioco quel paternalismo e perbenismo di facciata che non poteva più sostenere le richieste di una borghesia variamente stratificata, ma ormai stantia, che si cullava in fuggevoli illusioni di benessere e di progresso. La figura dell'inetto, incarnata da Alfonso Nitti e poi da Emilio Brentani, è portavoce di valori umanitari che vorrebbero disgregare quei rapporti utilitaristico basati sulla reciproca volontà di dominio: è un sogno che illumina il cuore, ma che, seppur realizzato, sarebbe inattuale. Altro ci vuole a muovere la macchina poderosa dell'economia moderna.

Lo sapeva bene Slataper, che aveva sangue sloveno nelle vene, e che infatti, di fronte a una situazione che riteneva improcrastinabile, esprimeva il suo malessere con l'articolo provocatorio Trieste non ha tradizioni di coltura. Andò a Firenze, strinse rapporti con la giovane intellighenzia che si radunava intorno alla "Voce", e che interpretava il bisogno di cambiamento cercando di definire l'ambito entro cui la cultura poteva incidere nella vita di tutti: gli era chiaro che il profilo d'Italia aveva bisogno di essere definito non più dalla retorica risorgimentale, ma da una più solida immagine fondata sul lavoro. Nei suoi Scritti politici ma anche nel Mio carso il patriottismo non era quello arcaico che prevedeva la conquista territoriale, ma quello più moderno, in qualche modo federalista, che non avrebbe dovuto sopraffare le culture degli altri, ma esaltare le diversità linguistiche, artistiche, etnico-antropologiche. Il coraggio della sua affermazione, condivisa dall'amico Giani Stuparich, gli veniva proprio dal privilegio di vivere in una regione di confine, dove le diverse borghesie avevano i loro circoli e giornali, l'italiana, la tedesca, la greca, l' ebraica, la slava che fin dal 1848 si ritrovava nel suo Slavjansko društvo. Ma vinse il partito della guerra, obbligando a scelte di campo difficili e a volte contraddittorie all'interno delle stesse famiglie. "Irredentismo fighi e zibibe" apostrofava Slataper chi invece inneggiava ancora alla supremazia italiana rispetto ad altri popoli. Per lui bisognava considerare tutti coloro che vivono su una stessa terra come fratelli ed eventualmente guardare all'energia sprigionata dai popoli più giovani, dal "barbaro" slavo, da incanalare in forme culturali comuni. Dall'abitante del Carso, a sua volta, l'asfittico sangue italiano avrebbe potuto arricchire la sua linfa: «Amare e lavorare» è l'endiadi con cui conclude il suo romanzo, autobiografico e simbolico insieme, la confessione di una generazione che andando volontaria in guerra poi s'accorse dell'abbaglio preso. Slataper, come Carlo Stuparich e Ruggero Timeus non fece in tempo a conoscere la disillusione, ché la sua vita ebbe termine sul campo di battaglia. Giani Stuparich, nella Guerra del ’15, scritta nel corso di vari anni ma pubblicata solo nel 1931, ricorda che, a un mese dall’arruolamento volontario, si era reso perfettamente conto che quel gesto era stato fanciullesco, ma capiva anche che da quel momento nessun’altra scelta era possibile se non quella di combattere. Dunque, al senso del dovere affida la verifica dei suoi valori e della sua condotta e, non potendo affrontare dal punto di vista storico-politico il problema che gli stava a cuore, preferì rinchiudersi dentro il microcosmo della famiglia, analizzandone i rapporti interni, tra cui, prioritario, proprio quello col padre.

Finita la guerra, la grande stagione della letteratura triestina era tutt’altro che chiusa, come se la città volesse offrire alla nuova patria il proprio tributo culturale: non solo Svevo, al passo cadenzato delle truppe che sfilavano sul suono italiano, si metteva a scrivere La coscienza di Zeno, ma anche Saba, che era già ben noto, di fatto davano inizio a una fase poetica nuova. Con gli amicali suggerimenti prima di James Joyce e poi di Roberto Bazlen, di lì a poco l’industriale delle vernici riuscì a riscuotere quel successo che inseguiva fin da ragazzo, mentre il libraio antiquario nel 1921 pubblicava Il Canzoniere, chiudendo così una fase importante, intrisa di autobiografismo, ribelle e dolente, sia per quanto riguarda i rapporti col padre, che con la madre, che con Lina.

I segni del cambiamento erano per tutti piuttosto evidenti. Se Trieste si era staccata dal suo hinterland mitteleuropeo, anche la nuova patria infatti non era più la stessa. Dopo la dura esperienza della guerra, mentre forti venti di rivolta politico-sociale scuotevano le sue istituzioni, la letteratura abiurava al ribellismo e allo sperimentalismo letterario del primo Novecento, per proclamare la necessità di un ritorno all’ordine. Il dubbio metodico sulla correttezza delle nostre certezze etiche ed epistemologiche veniva sciolto in una moralità che, seppur laica, doveva egualmente scavare nell’uomo per cercare i segni della sua anima: il segnale, sul piano nazionale, era stata la chiusura della fiorentina «Voce» seguita dalla fondazione della romana «Ronda».

Anche a Trieste si notavano alcuni segni di cambiamento: Silvio Benco, che per la causa irredentista si era speso assieme a tanti altri, continuò la lotta sostenendo l’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio, guardando perplesso al passato lontano. Fondò la rivista «Umana» che ebbe breve durata e in cui il rimpianto per ciò che si era perduto si materializzava nella più classica delle laudatio temporis acti. Il pericolo per chi ora esibiva la sua italianità era quello di radicalizzarsi in una difesa dell’identità nazionale appena acquisita, astratta ed aggressiva. Il fascismo ne fu il veicolo privilegiato. L’abiura al cosmopolitismo e l’identificazione tra Italia e le mitologie del regime segnarono a Trieste il calvario di scrittori come Ciril Zlobec, e ancor prima Srečko Kosovel, il cui Carso, che trascende ogni caratterizzazione localistica, era divenuto emblema di un’anima nuda e scarna, simbolo di una condizione più generale di emarginazione, in un momento di crisi della civiltà europea. Alois Rebula e Boris Pahor, ricordando le persecuzioni inflitte alla loro gente, si sono poi entrambi lamentati di aver dovuto conquistare da adulti la padronanza della loro lingua materna, avendo frequentato scuole medie in cui si parlava esclusivamente l’italiano, al tempo in cui il fascismo proibiva lo sloveno e dava fuoco alla sede dove si allevava la loro cultura: Narodni Dom è l'emblema tragico della cultura slovena a Trieste, in città, dove la sua borghesia aveva ben conquistando posizioni di potere. Forse è stata la sconfitta a dare più consistenza a un'identità che nel cosmopolitismo primo novecentesco poteva non trovare una forza adeguata per emergere. Rebula anche recentemente si è chiesto se nascere «minoritario» sia una maledizione della storia o un misterioso privilegio.

Probabilmente Julius Kugy avrebbe scelto un'altra strada: austriaco, aveva combattuto per la sua patria, ma restando sempre legato agli amici che in trincea si battevano per l’Italia, mentre, nei ricordi della sua vita (La mia vita, trad. it. di Ervino Pocar, Bologna 1969) rievocava la solidità della sua infanzia triestina borghese, stringendo in un’unica visione armonica i magazzini con le merci e le cime delle sue Alpi Giulie. E della perdurante ricchezza europea della città si era accorto anche il giovane Roberto Bazlen, ebreo, conoscitore della psicologia del profondo, fine esperto dei procedimenti dell’avanguardia, curioso del misticismo insomma di tutto quanto la politica culturale del fascismo cercava di rimuovere. Di fatto anche a Trieste qualche spia di una certa chiusura nazionalistica, e in questa sede ci riferiamo solo all’ambito letterario, c’era stata. Nel 1929 Augusto Hermet, scrivendo sulla rivista dell’ermetismo cattolico fiorentino «Frontespizio», rivendicava la ricerca di una purezza della propria origine, respingendo proprio quel cosmopolitismo che aveva costituito la ricchezza della città. Avrebbe voluto liberarsi addirittura «dal peso e dall’afa che ci sentiamo nel sangue pel latte delle nostre antiche balie: Ibsen e Wagner, Baudelaire e Nietzsche, Poe e Dostoevškij…»[1]. Ma queste istanze vennero raccolte da «Solaria», che rivendicava il carattere internazionale di autori come Svevo e Saba.

Fortunatamente, infatti, costoro tennero vivo il carattere europeo della letteratura cittadina; come molti altri, appartenevano alla cultura che nel 1938, con l’emanazione delle leggi razziali, rischierà anch’essa di venir cancellata, e la cui presenza nella definizione della peculiarità triestina è stata fondante fino a non molti anni fa[2] : nei primi anni Venti, come ricordavo all’inizio, escono i capolavori proprio dei suoi due figli più famosi, Il Canzoniere e La coscienza di Zeno.

Per Saba, è con la conoscenza della psicanalisi che si preannuncia una svolta significativa. Autobiografia (1922), Cuor morituro (1925-30), Preludio e fughe, (1928-29), il Piccolo Berto, dedicato nel 1931 a Weiss, infine Parole (1932-34) e Ultime cose (1935-43) sono le tappe di un percorso che cercherà di far chiarezza sui rapporti intrattenuti con le persone importanti della sua vita. Sul piano tematico la novità si realizza con l’abbandono dell’autobiografismo a favore di un’introspezione attenta a smascherare i propri fantasmi; su quello metrico con l’adozione di strutture brevi e mobili, quasi «sonetti in forma libera»; su quello stilistico con l’alleggerimento dell’ordito sintattico, che si riduce spesso a brevi enunciati scanditi da forti pause, da un uso più inventivo della metafora e dell’analogia, seppur lontano dall’arditezza ermetica, contro cui, anzi, il poeta polemizzerà nel dopoguerra. Sul piano lessicale l’evoluzione è segnata dal diradarsi della parole arcaiche, o artificialmente contratte per formare il verso. Alle origini di questo processo innovativo Saba colloca la terapia psicanalitica, il suo desiderio di arrivare alla «verità che giace in fondo» per trovare parole che capaci di riflettere esattamente «il cuore dell’uomo» non ancora avvezzo alla menzogna, liberandole dalle falsità e dalle incrostazioni che le rendono inutili. «Insieme alla riconquistata verginità delle parole, anche lo spaventoso cumulo dei ricordi si scioglie “come neve al sole”» (Storia e cronistoria del Canzoniere). Ristabilire dunque un “ordine” della vita.

Ma rispetto alle avanguardie europee, il ritorno all’ordine cosa comporta in Italia e a Trieste? In quegli anni Proust scopriva l’importanza della memoria involontaria, Breton si lasciava andare all’immaginazione surreale, Brecht piegava la letteratura all’impegno, Kafka costruiva mondi dominati dall’assurdo, Eliot terremotava la sintassi del ricordo e della citazione culturale, Sartre si arrendeva al nulla dell’esistenzialismo, pur optando per un’azione politica, e così via. In Italia la censura non permetteva non solo di esprimere ideologie diverse da quelle fasciste, ma neppure di scardinare una moralità di facciata. A quell'epoca, a Trieste, Italo Svevo aveva già avuto tutto il tempo non solo di assimilare le dottrine del medico viennese, ma anche di respingere alcuni assunti di base, primo fra tutti quello di un'auspicabile cura del sintomo nevrotico: Zeno infatti non vuole assolutamente guarire, perché sa quanta salute ci sia nel permettere all’individuo di sgarrare rispetto alle regole inamidate della logica corrente. Nonostante questa ferma fiducia nella positività della "malattia", e nonostante l'uso di un monologo interiore che gli permette di ricostruire il mondo dal suo personale punto di vista, l’io narrante rimette a posto le sequenze del suo passato dando loro un ordine. I poeti, come diceva Saba, non vogliono guarire del tutto, anche se escono dalla cura molto più illuminati su se stessi e su gli altri: anzi, se sono autentici, la poesia rappresenta per loro «un compenso troppo forte alla nevrosi, perché possa(no) interamente rinunciare ai benefici della malattia». Eppure né lui né Svevo lasciano scorrere i loro pensieri in un flusso casuale e disordinato, come faceva James Joyce. Nessuno dei due triestini insiste nel lasciare aperto il confine tra sogno e realtà, lasciandosi così avvolgere da una “surrealtà” priva di barriere. La scrittura automatica che mima il completo abbandono di chi si trova tra la veglia e il sonno non è lasciata libera, anzi viene imbrigliata da una coscienza che rimane vigile. Umberto Saba ricuce su traumi e cesure la storia della sua vita e, per renderla più ordinata, cambia più volte di posto ai pezzi di quella autobiografia che è il Canzoniere, profondamente rimaneggiato per l’edizione del 1945. Svevo ribadì più volte la necessità di un controllo razionale del ricordo, tanto che nelle Confessioni del vegliardo sancì la funzione della scrittura come pratica igienica, quasi una necessaria abitudine serale che aiuti a dare un senso a ciò che è stato. Il bisogno di dar forma e direzione al disagio epocale, di capirne le ragioni e di non cedere alla tentazione del nichilismo hanno caratterizzato questa cultura di confine, che trovava sempre una buona ragione per ricominciare la propria ricerca etica e formale.

In Italia circolavano tuttavia opere che scatenarono la censura: Moravia lo faceva con Gli indifferenti, Pavese e Vittorini affondando lo sguardo nella letteratura soprattutto americana e scrivendone sulla rivista «Solaria». Cercava personaggi nuovi, capaci di superare le ubbìe piccolo-borghesi e i traumi di una classe egemone che sentiva di aver fallito. E si gettava a capofitto Alla ricerca di modelli di vita capaci di restituire la forza di una nazione di pionieri, un 'America «pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda» che non è solo America, ma «è tutta la terra». Pierantonio Quarantotti Gambini è il triestino che meglio interpretava il nuovo clima creato da «Solaria» che dedicava ampio spazio oltre che alla letteratura americana a quella europea della memoria, Proust, Woolf, Mann e così via: cominciava in questi anni attraverso i tre racconti istriani dei Nostri simili (1932) il suo apprendistato che con toni solo apparentemente morbidi (La rosa rossa, 1937) lo portava a scavare in se stesso e nella propria memoria alla ricerca della vicenda dolorosa che ha portato il ragazzo a divenire uomo. Affronta temi allora poco indagati, i turbamenti dell'infanzia, la scoperta del sesso (Le trincee, 1942). Nel secondo dopoguerra alcuni di questi racconti saranno recuperati per dar vita al monumentale progetto incompiuto de Gli anni ciechi.

Anche Biagio Marin, che non aveva dimenticato Slataper, con lui a Firenze prima della Grande guerra. Con la raccolta poetica Fiuri de tapo (1912) aveva iniziato il suo lungo percorso prevalentemente svolto nell'alveo della sua cultura marinara costruita sui dolori dell'esistenza, sulle gioie e amori per le memorie del passato, dove proprio il dialetto con le sue risonanze acquistava, in questo senso una sua verità morale e religiosa. Marin riesce a creare un linguaggio raffinato che nel corso della sua lunga attività creativa si perfeziona nello stile e raggiunge alti livelli di essenzialità e musicalità. Eros ed innocenza, io e desiderio di identificarsi con le esperienze degli altri, esuberanza sensitiva e volontà di dominare la propria immediatezza fanno delle sue raccolte qualcosa di unico.

Giotti, nella semplicità apparente dei suoi versi in dialetto, ha fatto risuonare le più attuali categorie filosofiche del Novecento. Dal Piccolo canzoniere in dialetto triestino del 1914 fino ai Caprizzi, Canzonete e Storie pubblicate nell'edizione di «Solaria» nel 1928, a Colori (1941), e oltre, ha saputo forgiarsi un linguaggio assolutamente autonomo: non quello della comunicazione quotidiana, bensì uno che funzionasse come una sorta di “controparola”, che gli permetteva di posizionarsi a una certa distanza dalla norma comune: inseriva infatti il lessico dialettale in una sintassi che era quella italiana. Uno scarto minimo separa dunque il suo dialetto dalla lingua, una differenza che gli ha permesso di poetare da una posizione di frontiera, facendosi così davvero interprete dell’anima profonda del popolo triestino, scisso tra identità diverse. La soglia infatti è la caratteristica della sua visione esistenziale, la prospettiva in cui riesce a far comparire l’osservato, l’osservazione e l’osservatore. È la posizione in cui il poeta tende a situarsi, lontano da sé e vicino al mondo, per «abitare» la distanza. Sull’erta della porta guarda la moglie Nina intenta nei lavori domestici, dalla finestra o dal balcone vede entrare la luce del sole e della luna: la casa giottiana, la cui povertà si era tradotta in un’aristocratica estetica della semplicità, era il palcoscenico di una rappresentazione epica. La riva del mare, che il poeta ama intensamente, è un altro limite. Altre volte invece la soglia è un confine meno visibile, dove la discontinuità può essere di ordine psicologico: certo, una malinconica percezione della finitudine umana è sempre stata presente nella poesia di Giotti, anche nella fase della ricerca d’amore e del desiderio di formare una famiglia, sebbene sia soprattutto nella maturità che si insinua la greve ossessione della morte, materializzatasi nella sua casa il 29 gennaio 1946, giorno in cui arrivò la notizia della scomparsa del primogenito Paolo sul fronte russo. La porta serada, è dunque un titolo emblematico dell’ultima fase della sua vita, dal momento in cui «nel mondo / oramai iero solo».

Anche Marin proverà lo stesso dolore, lo stesso che aveva provato una guerra prima Giani Stuparich, diventato uomo di punta delle lettere triestine: scrive la prima biografia di Scipio Slataper e i Colloqui con mio fratello. È evidente il suo bisogno di tornare indietro nel tempo per analizzare i motivi di una scelta rivelatasi così tragica. È una ferita sempre aperta, che sanguina ancora nel romanzo del 1941, Ritorneranno, dove il figlio superstite torna a casa cieco, e racconta alla madre delle ultime settimane del fratello minore, morto eroicamente al fronte.

Il romanzo si chiude nel segno del ricostruire, il fare che fin dall’inizio aveva caratterizzato l’indole di Stuparich. La visione trascendentale, la verità che la madre gli comunica, o anche più semplicemente la constatazione che «non può essere che nel mondo sia stato vano tanto dolore»[3] gli permette di guardare alla guerra come a un’esperienza da capire, anche se, dopo il ’19, da non più condividere. Anche il sabiano piccolo Berto e il maturo Zeno lo avevano fatto, ma in termini piuttosto diversi da Giani che infatti non si esprime attraverso il linguaggio dell’inconscio, anche se molti indizi avrebbero potuto incoraggiare uno scandaglio in quella direzione. Svevo e Saba nel delineare il difficile rapporto padre/figlio avevano indagato l’aspetto della loro conflittualità, mentre Stuparich, pur ammettendo che «la sua voce era irresistibile nel comando e paurosa nella minaccia», cercava di mettere in risalto piuttosto i termini di una conformità di sentimento. Anche la malattia, il legame muto tra i due in quei giorni sull’Isola, non viene caricata della simbologia conoscitiva tipica della letteratura otto-novecentesca. Dostoevkij, Mann, e ancora Svevo ne avevano fatto un’esperienza epistemologica importante, anche sulla scorta di Nietzsche: il filosofo, nella Prefazione alla Gaia Scienza, affermava provocatoriamente che il grande dolore è importante non perché, cristianamente, rende migliori, ma perché «scava nel profondo». In tutt’altra direzione va lo scavo di Stuparich, che alla salute vuole invece infine arrivare. E, a riposare dalla fatica, su uno di quei magri praticelli profumati di timo, mentre sole e nuvole e cielo leggero ti passano sopra, si riesce forse a vedere anche il mondo degli uomini con più giustezza, che non attraverso certi miti moderni a base di complessi psicologici?, di bimbi sculacciati, d'infanzie tra premio e castigo. (Umberto Saba, che non ha gusto per la natura, s'irriterebbe a queste mie considerazioni e accuserebbe, una volta di più, le mie irriducibili “resistenze” al freudismo».[4]

L’anno in cui pubblica L’isola, il 1942, fu per lui terribile: venne sospeso dall’insegnamento, figlio come era di madre ebrea, Gisella Gentili, e marito di un’altra ebrea Elody Oblath, una delle tre amiche del suo mito, Slataper. Nel 1944 venne condotto dai nazisti alla Risiera di San Sabba, da cui uscì poco dopo per intervento di Monsignor Santin, vescovo di Trieste. Dopo la morte della moglie, Arturo Rietti, sconvolto da quello che sapeva e vedeva, lasciò Trieste e, dopo Milano, trovò rifugio a Fontaniva, dove morì, senza poter vedere il crollo del regime cui si era vivacemente opposto. A Trieste, dopo la guerra, la cultura riprese il suo corso, nei modi in cui la sua geografia politica le consentiva. Questa volta il confine portava tensioni di tipo nuove, se una cortina di ferro spezzava la circolazione di culture e di modelli politici che si contrapponevano. E ancora una volta, anche El strighez della città, come scriveva Anita Pittoni, ne determina l'originalità. E dunque di nuovo la letteratura triestina si discosta da quella nazionale: memorie di deportazioni nella Risiera, di ebrei e sloveni, memorie degli esuli dall'Istria Fiume e Dalmazia, memorie delle vittime delle foibe hanno fatto sì che il suo senso etico e formale sia ancora una volta diverso rispetto a quel prospettivismo che stava invece insinuandosi nel neorealismo italiano: insomma, come avrebbe detto Saba, la sua cultura era ancora di un’altra «spece».

Note

[1] Augusto Hermet., Dello stile cattolico «Il Frontespizio», I, 2, settembre 1929, pp. 2-3.

[2] Per un primo, sommario esame dello specifico ebraico cfr. almeno F. Palmieri, La letteratura della terza diaspora. La cultura ebraica dallo Yiddish all’Ameridish, Ravenna 1973; L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, a cura di M. Carlà, L. De Angelis, Palermo 1995.

[3] G. Stuparich, Ritorneranno, Milano 1944, pp. 107-108.

[4] Ivi, pp. 27-28.