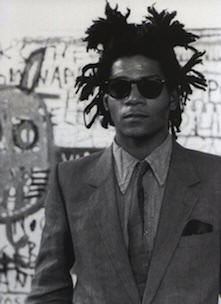

Jean Michel Basquiat / Benjamin Clementine

Non poteva che essere un cantautore e musicista l’erede di Basquiat. Al di là della somiglianza fisica, è nella ricerca dei due che si sente immediatamente quella sottile linea di fuoco che li unisce. Mentre uno moriva, l’altro stava per nascere. Mentre l’uno gridava per l’ultima volta, l’altro stava per emettere i primi vagiti. Quando si ascolta Benjamin arriva immediata anche l’altra anima, quella di Basquiat “io non penso all’arte quando lavoro. Io penso alla vita”. Primitivismo, graffitismo, cromatismo, ma anche sussurri, frasi all’orecchio, parole d’amico della strada valgono per Basquiat come per Benjamin. Entrambi cresciuti dalla e sulla strada, ma non – fortunatamente – da figli della Beat Generation quanto venati da una malinconia romantica, più Hemingway che Ginsberg.

Sofisticati e aggressivi, diretti e complicati, i due mescolano carte di una importante tradizione del proprio mezzo espressivo, per Basquiat un rapporto con la pittura da afro-americano alla ricerca delle proprie radici, per Benjamin un utilizzo del pianoforte non dissimile dai romantici ottocenteschi francesi (tutti figli di Chopin). Guardiamo a Basquiat e passiamo dalla metropolitana newyorchese alle spiagge bianche e crudeli di Capo Verde; ascoltiamo Benjamin e passiamo dai bistrot parigini alle periferie londinesi. Non sono così istintuali come vorrebbero far credere, e questo è un pregio. Cambia il mondo tra un musicista jazz che preso dal proprio strumento, per quanto appassionato, rimane rinchiuso nel suo perimetro mentale e fisico, e un artista che, capace di una scossa di terremoto, emana e propaga oltre sé i massimi gradi della scala Richter.

Ascoltare Benjamin può far scoprire Basquiat, non viceversa. Del resto, tanto è libera la musica del giovane ghanese, tanto è dittatoriale la pittura dell’americano, non per volontà ma per una questione già aperta e risolta da Baudelaire: la pittura rimane sempre bidimensionale, dunque esige di essere guardata dritta negli occhi. Cornerstone di Benjamin racchiude una forza nucleare che rimane intatta nonostante la complessa frammentarietà di intramezzi, chorus, interpretazioni e tono di voce che sale e scende come in un ottovolante ma che è anche dovuto all’imporsi per farsi ascoltare, quando il ragazzo cantava per le strade cercando di rompere la barriera dell’indifferenza dei passanti.

Basquiat ama il Go West, sulla scia di Warhol, risultando a tratti snob, ma non ama l’indifferenza. Ha avuto una storia con Madonna e probabilmente guardava, quanto il suo mentore, dall’alto in basso le ricerche provenienti dal vecchio continente in quegli anni – se le guardava – ma è, grazie all’Europa, che ha trovato il suo vero scopritore, Bischofberger. Anche Benjamin ascoltandolo, prende a pugni il vecchio continente ma è da questo che trae spinte e ispirazioni pressoché continue.

I due, finito di ascoltare un brano di Benjamin e finito di osservare un’opera di Basquiat, ci lasciano un senso di vibrazione misto ad ammirazione, di un’incontro che toglie il fiato. Come una perla dei mari tropicali pescata dai fondali abissali. O come un pugile, pronto a rialzarsi e sferrare l’ennesimo uppercut. O come una tigre, imprevedibile nella sua letale bellezza.

Matteo Gardonio Ducrocq